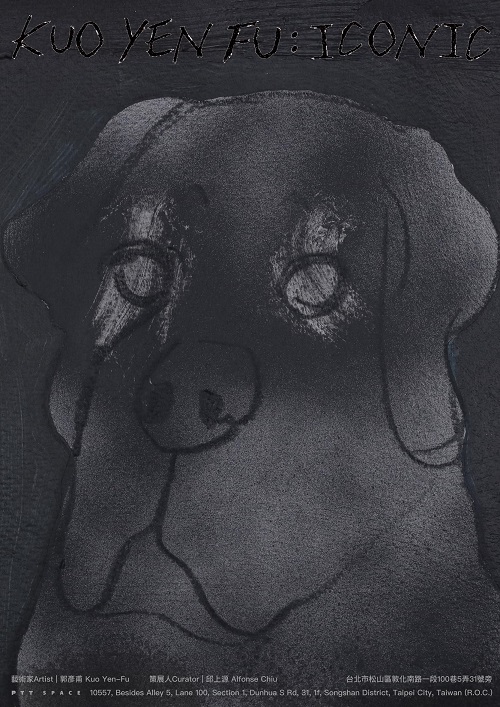

藝術家郭彥甫 KUO YEN FU: ICONIC 於 PTT Space展出

(台灣TB新聞網/記者茱茱)藝術家郭彥甫是一位充滿動力的記錄者,他穿梭於城市景觀中,細膩地記錄他所見的大眾流行面孔與身影,捕捉日常生活留下的視覺痕跡。從歷史人物、運動員、政治家,乃至細微的動作姿態,郭彥甫觀察著人為塑造的個人形象,如何轉化爲構成集體文化記憶的圖像,進而啟動我們對歷史及歷史性的想像。正是這份觀察,構成了郭彥甫全新紙上作品個展「KUO YEN FU: ICONIC」的核心;本次展覽旨在探討圖像符號(icon)如何在當代媒體經濟和視覺文化中成為流通的價值載體。

圖像符號的起源可以追溯到古代基督教傳統中聖像的製作。「Icon」一詞源於古希臘語的「相像」(likeness),經由拉丁文轉譯而進入現代詞彙。它是一種以圖像為基礎的呈現單位,通常被作為複製意識形態和資本的工具載體——這是一種經過人為設計和安排的主體呈現,目的是為了易於傳播和流通;圖像符號的指涉對象,有時是上帝,但大多數是人。

後現代社會的圖像符號,已經超越了它最初傳達亞伯拉罕宗教神聖概念的範疇。如今,它代表的是一套不同的偶像和信仰體系,其設計目的在於刺激消費,而非引導人們超越物質層面。就像古羅馬時代提供的麵包和馬戲團這兩種極端的事物一樣,後現代的圖像符號無論其起源為何,都能夠撫慰人心並提供娛樂;它的本質終究是一種商品。

然而,它也容易失控。如同Hito Steyerl提及的「弱影像」(poor image),「Icon」很少保持靜態,它是「動態的副本」 ,它既是客體、也是過程,它的定義不只在於它作為符號的狀態,還在於它持續不斷地指向它所要代表的內容。但這種指涉是很難捉摸的,像是一種符號學上的運作,很容易受到誤解和錯認身份,甚至生產或傳播的過程中,受到不小心發生的技術錯誤而產生偏差。儘管如此,圖像符號的原始主體仍然存在,作為後來出現的各種圖像版本的參照光譜。

真實與否的問題,貫穿了郭彥甫於本次個展中創作的作品。這些作品以快速、坦率且毫不掩飾的表現形式,呈現了他在世界各地接觸到的常見圖像與物件。綜合了城市速寫的紀實性與漫畫般古怪誇張的手法,郭彥甫敏銳地提出了一個問題:當一切人事物都成為了圖像符號——一個外殼、一座舞台、一個比真實還要真實的模擬之物——「How iconic is iconic?」

註:Hito Steyerl,〈為弱影像辯護〉,《E-Flux期刊》,第10期(2009年11月),https://www.eflux.com/journal/10/61362/in-defense-of-the-poor-image/。

/藝術家/郭彥甫 KUO YEN FU

/策展人/邱上源 ALFONSE CHIU

展覽日期:2025-05-03 ~ 2025-06-07展覽地點:PTT SPACE

地址:台北市松山區敦化南路一段100巷5弄31號旁邊號

- 綜合新聞-12-05- 體操好手齊聚南港高中,展現柔韌與力美!

- 政治經濟-12-05- 新埔民生地下道廠商無故停工 新北捷運局終止契

- 政治經濟-12-05- 新北民生地下道5年未完工 議員揭包商停工批6.

- 地方新聞-12-05- 結合生態物種形象 新北水利局發表創意防貪採

- 地方新聞-12-05- 新北主辦消防高風險救援共識營 全國機關共研安

- 地方新聞-12-05- 新北耶誕城第二支光雕秀亮相 德國市集同步開幕

- 地方新聞-12-05- 石碇冬季包種茶比賽揭曉 葉文鵬茶園8度奪特等獎

- 地方新聞-12-05- 新北減碳輔導成果交流會登場 逾30企業分享轉型

- 地方新聞-12-05- 保全員化身防災士 新北警攜手公會擴大社區防

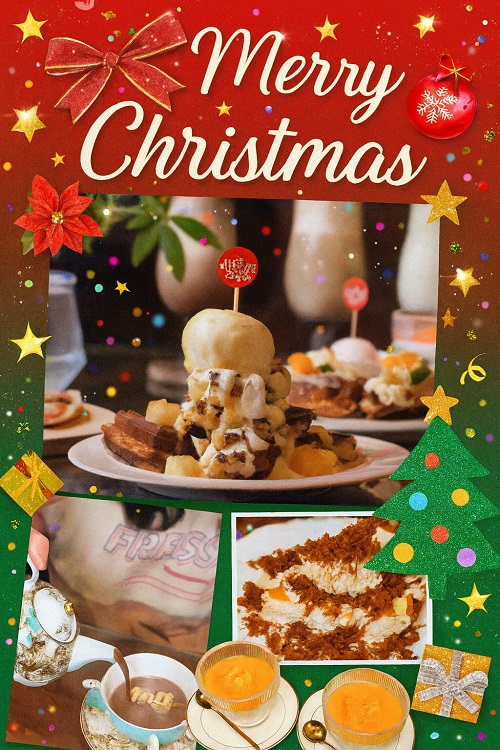

- 美食天地-12-05- 「啡常美好」迎聖誕 即日起至12/30獨家套餐77折

「啡常美好」迎聖

「啡常美好」迎聖 藝術盛事登場!美

藝術盛事登場!美 台北喜來登大飯店

台北喜來登大飯店 廣生堂30週年公益不

廣生堂30週年公益不 力量國際首屆「星

力量國際首屆「星 台北寒舍艾美酒店

台北寒舍艾美酒店 財訊雙週刊總編輯梁寶華:兩岸產業

財訊雙週刊總編輯梁寶華:兩岸產業 台北榮總外科部胸腔外科主任許瀚水

台北榮總外科部胸腔外科主任許瀚水 立法委員曾巨威:稅制建全‧福國利

立法委員曾巨威:稅制建全‧福國利 冠軍建材研發處協理林仁雄:陶瓷工

冠軍建材研發處協理林仁雄:陶瓷工 基隆長庚紀念醫院眼科主任莊蘭馨:

基隆長庚紀念醫院眼科主任莊蘭馨: 新店耕莘醫院內科部主任裴馰:三高

新店耕莘醫院內科部主任裴馰:三高 YouTube

YouTube