90件醫美爭議創十年新高 曾獻瑩促改革監管保護追美消費者

(台灣TB新聞網/記者陳信宏)台北市議員曾獻瑩引述北市衛生局統計,近十年累計受理582件美容醫學醫療爭議案件,113年單年即高達90件,創下歷年新高。他指出,不少醫美療程本質上即為醫療行為,應受到專業監管與風險告知保障,北市府作為地方主管機關,必須主動扛起責任、帶頭改革。

曾獻瑩舉出,今年截至6月底醫美爭議案件超過49件,其中包含4起死亡案例。6月初發生一起民眾施打俗稱「牛奶針」後,最終不幸拔管身亡的醫美事故。這起悲劇更凸顯出當前醫美環境中,消費者普遍面臨資訊風險揭露不足、療程成效被過度渲染,甚至誇大不實廣告的多重問題。

他更指出,由於「醫療事故預防及爭議處理法」於113年施行,多數未經調解即進入訴訟的醫療糾紛,現均須先移請衛生局辦理調解,因此受理件數有明顯增加。

值得注意的是,台灣目前尚未設立「美容醫學」專科制度,凡具西醫師資格者即可執行醫美療程。「特管辦法」所列7項特定美容醫學手術項目(如削骨、隆乳、抽脂等),應依該辦法向直轄市、縣(市)主管機關申請登記核准,並於衛生局官網公告通過核准與品質認證的醫療機構名單,始得執行。

但對於其他常見療程如光電治療、針劑注射等大量普及的非手術療程,目前仍缺乏統一的公開查詢平台與完整施術者資格名單,導致多數民眾在療程前難以確實查證醫師背景與風險資訊。

曾獻瑩表示,台灣醫美存在消費者資訊落差的結構性問題,有些誇大不實的宣傳手法,讓消費者在資訊不對等下承擔所有風險。

相較之下,韓國設有「美容外科專科醫師制度」,高風險療程須於具備應變能力的核准機構內執行;日本強調書面知情同意並嚴格控管術前說明;英國與德國則採取風險分級制度,高風險項目必須由合格醫師在合格場域執行,並設有公開平台供民眾查詢診所與醫師背景。

曾獻瑩強調,國外這些制度設計皆顯示,醫美若視為醫療,就必須有醫療等級的資訊揭露與責任承擔機制。

他希望,台北市率先帶頭推動醫美監管改革,市府可輔導診所,建立類似「風險評估指引」制度,讓市民在接受醫美療程前,由醫師提供完整的療程說明與風險評估,確保資訊對稱,讓市民在追求美麗的同時,也能在明確、安全的制度保障下做出選擇。

- 企業報導-08-25- 華視《健康最前線》揭肺癌治療新典範 三大氫

- 企業報導-08-23- 日常保養七大迷思 曾馨瑩攜『逆時針』 逆轉

- 綜合新聞-08-22- 成淵高中創立金融社科實驗班,啟動國際金融教

- 綜合新聞-08-22- 雙北合辦2025 FRC季後賽 打造全台唯一國際級高中

- 綜合新聞-08-22- 北市推動每週至少一天「傾聽日」,搭建起數位

- 綜合新聞-08-22- 全市校長共創未來教育!新北首推從MIT到MIT「A

- 綜合新聞-08-22- 北北基桃宜五縣市教師齊聚新北 首屆GEG北區年會

- 綜合新聞-08-22- 教育部針對台大性別平等教育相關事項審議決議

- 綜合新聞-08-22- 教育部舉辦「114年數位/網路性別暴力防治短影音

- 綜合新聞-08-22- 深化專業拓展視野 選送國中小教師海外短期進修

華視《健康最前線

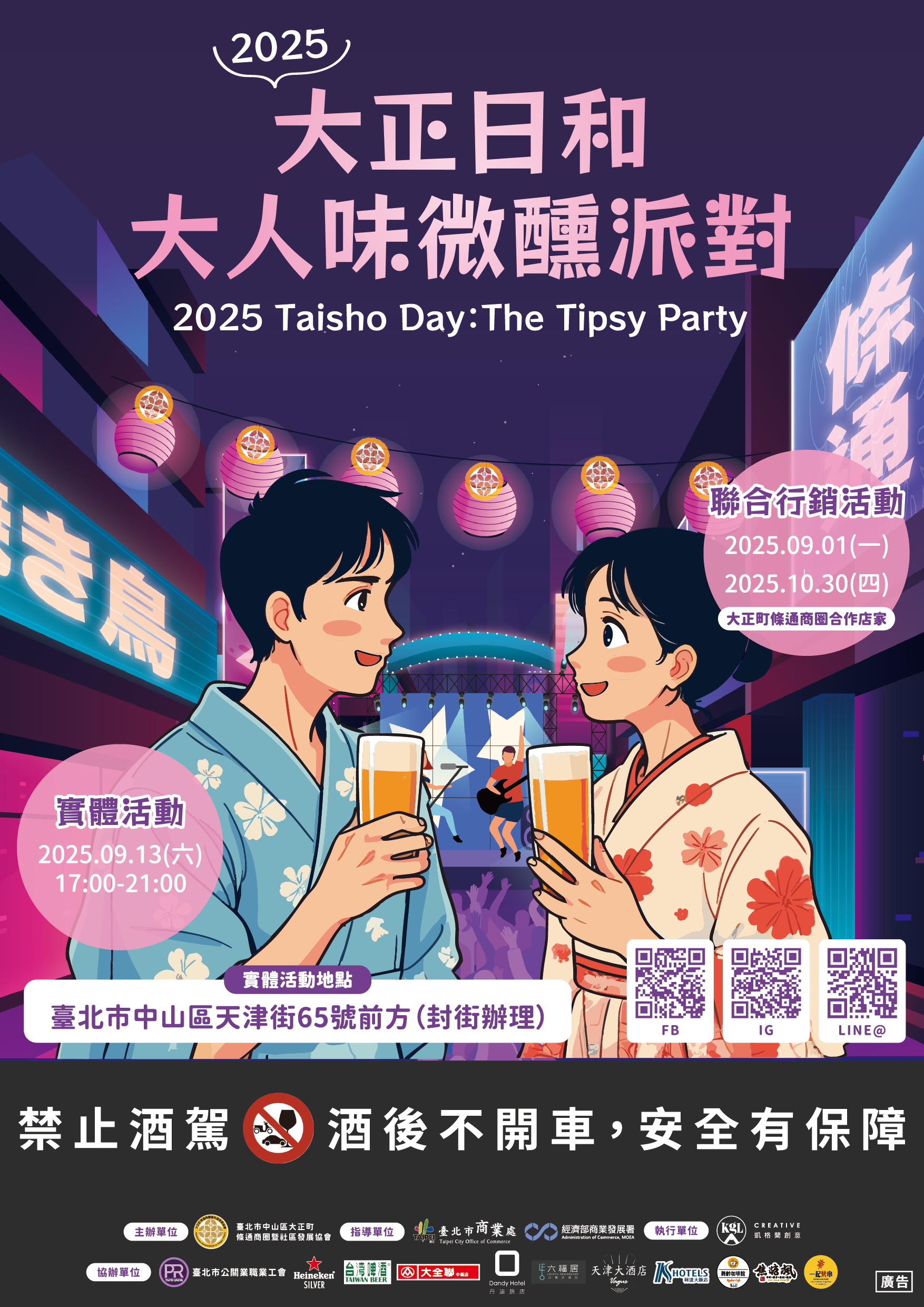

華視《健康最前線 大人味微醺派對 原

大人味微醺派對 原 「無限 2025台灣・日

「無限 2025台灣・日 拍照打卡抽好禮、

拍照打卡抽好禮、 從拿鍋鏟到相機 調

從拿鍋鏟到相機 調 台北喜來登推出七

台北喜來登推出七 立法委員楊瓊瓔:經濟發展‧福國利

立法委員楊瓊瓔:經濟發展‧福國利 中華民國中藥商業同業公會理事長朱

中華民國中藥商業同業公會理事長朱 台北榮總骨科部關節重建科醫師兼品

台北榮總骨科部關節重建科醫師兼品 天主教耕莘醫院前院長鄧世雄:高齡

天主教耕莘醫院前院長鄧世雄:高齡 客家電視台台長李儒林:客家報導‧

客家電視台台長李儒林:客家報導‧ 立法委員許智傑:全民教育‧福國利

立法委員許智傑:全民教育‧福國利 YouTube

YouTube