中研院發現細胞脂肪吞噬作用新機制 可阻斷脂肪肝的形成

(台灣TB新聞網/記者陳念祖)中央研究院研究團隊發現一種「脂肪吞噬作用」,操控細胞自噬(autophagy)的新機制,經動物實驗證明能抑制脂肪肝形成。

脂肪肝是國人常見的肝臟疾病,早期沒有明顯症狀,長期下來卻可能演變為肝炎、肝硬化或肝癌,是不可忽視的肝臟殺手。

中央研究院生物化學研究所陳瑞華特聘研究員團隊發現一種操控細胞自噬(autophagy)的新機制,經動物實驗證明能抑制脂肪肝形成。研究成果在110年2月發表在國際期刊《自然通訊》(Nature Communications)。

細胞自噬是細胞的主要資源回收機制,可消除細胞內的老舊廢物,或選擇性地清除細胞內的過多脂肪,即「脂肪吞噬作用」,讓細胞產物在合成、降解、再利用等過程之間維持平衡狀態。

陳瑞華研究團隊發現一個名為UBE3C的泛素接合酶與一個名為TRABID的去泛素酶,能共同調控細胞自噬因子VPS34,維繫細胞自噬作用的平衡。

陳瑞華耆出,VPS34因子與細胞自噬作用有關。UBE3C的接合酵素,藉分枝型泛素化修飾VPS34蛋白質,導致VPS34降解(degradation),並被分解為小片段,抑制細胞自噬功能。

另一方面,TRABID則去除VPS34的泛素化修飾,使其不被降解,促進細胞自噬。

因此,在正常生理狀態下,UBE3C和TRABID宛如一陰一陽,透過共同調控細胞自噬因子VPS34,藉以達到細胞內的恆定狀態。

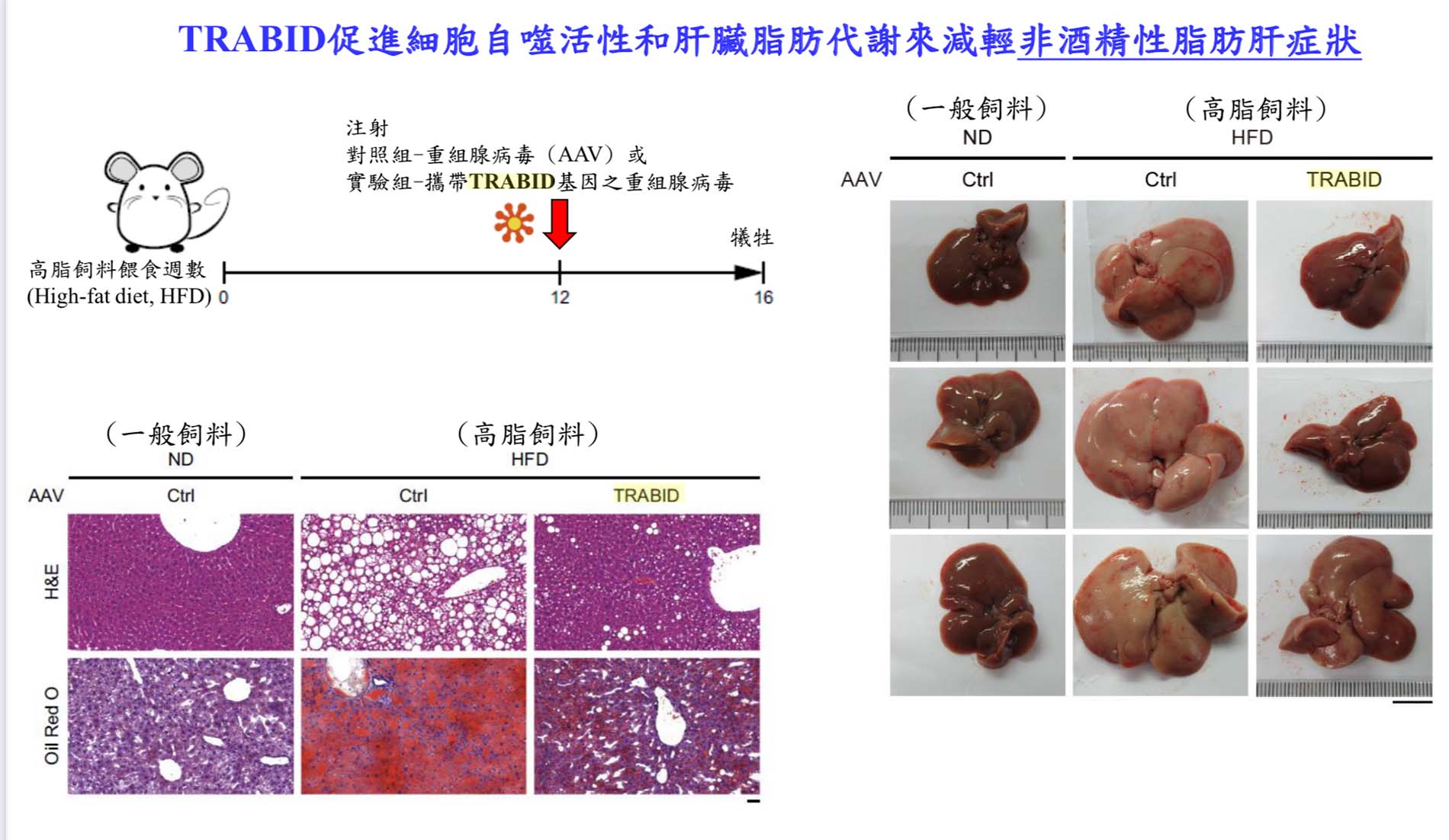

研究團隊透過老鼠實驗,以高脂飼料餵食小鼠誘發產生脂肪肝,發現這些小鼠肝細胞內TRABID表現量下降,導致肝臟細胞的自噬作用無法啟動,進而造成脂肪肝。

對食用高脂飼料的小鼠注射以腺病毒載體攜帶的TRABID基因,四週後從細胞切片觀察,團隊發現肝臟油脂含量明顯減少,能抑制脂肪肝形成。

研究團隊表示,目前脂肪肝缺乏有效治療藥物,該研究對於脂肪肝疾病的治療提供新契機,若能研發出提高TRABID表現或其活性的藥物,則可能阻斷脂肪肝的形成,進而預防肝功能異常、肝臟發炎等相關疾病。」

論文的第一作者為中研院生化所陳鈺軒博士後研究員,研究團隊包括本院生化所陳光超副研究員、吳昆峯助研究員、林淑妤技師、以及陽明交通大學蔡亭芬教授。而,研究經費由中研院及科技部攻頂計畫共同支持。

食用高脂飼料的小鼠注射以腺病毒載體攜帶的TRABID基因,四週後從細胞切片觀察,團隊發現肝臟油脂含量明顯減少,實驗證實能抑制脂肪肝形成。(圖-中央研究院提供)

食用高脂飼料的小鼠注射以腺病毒載體攜帶的TRABID基因,四週後從細胞切片觀察,團隊發現肝臟油脂含量明顯減少,實驗證實能抑制脂肪肝形成。(圖-中央研究院提供)

- 兩岸藝文-10-17- 2025 台北藝術博覽會 ART TAIPEI 共感 · 回聲 Reson

- 地方新聞-10-17- 新北幼兒園體罰疑雲再起 議員陳乃瑜批監督失

- 地方新聞-10-17- 中央挹注 4655 萬 新北首座智慧抽水站啟動興建

- 地方新聞-10-17- 東北角紅甘進入賞味期 新北推美食結合人文生態

- 地方新聞-10-17- 淡水魚市週末限定 賞畫品海鮮粥還能彩繪大漁旗

- 地方新聞-10-17- 淡江大橋明年五月通車 串聯淡水八里打造北海

- 地方新聞-10-17- 淡江大橋明年通車 新北規劃3公車快線串聯淡水八

- 地方新聞-10-17- 新北三讀通過氣候變遷自治條例 邁向2050淨零目

- 地方新聞-10-17- 萬金石馬拉松邁向運動平權 新增女性與非二元

- 地方新聞-10-17- 臉書廣告誘騙投資 新北刑大破假投資詐團扣5

橫跨兩世紀花卉藝

橫跨兩世紀花卉藝 2025年度旅展熱情吶

2025年度旅展熱情吶 2025台北溫泉季10/

2025台北溫泉季10/ 2025台北國際牛肉麵

2025台北國際牛肉麵 臺北國際牛肉麵節

臺北國際牛肉麵節 浴衣美人齊聚新北

浴衣美人齊聚新北 萬寶週刊社長朱成志:投資資訊‧社

萬寶週刊社長朱成志:投資資訊‧社 林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗 立法委員王育敏:社會福利‧福國利

立法委員王育敏:社會福利‧福國利 中華民國西藥代理商業同業公會榮譽

中華民國西藥代理商業同業公會榮譽 台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊

台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊 台北市立聯合醫院林森中醫院區院長

台北市立聯合醫院林森中醫院區院長 YouTube

YouTube