《非.常文物:你可能不知道的史博典藏》特展 打開史博館大寶庫,重新發現「人與物的連結」故事

(台灣TB新聞網/記者楊茱茱)國立歷史博物館(史博館)推出《非.常文物:你可能不知道的史博典藏》特展,以「非.尋常」、「非.常見」為主軸,讓鮮少展出或具特殊故事性的珍貴館藏亮相,即日起至11月9日止,歡迎民眾來史博館體會觀賞文物的新樂趣,看見人與物、歷史與情感之間的深刻連繫,從全新角度認識史博典藏的魅力。

圖 /史博館《非.常文物》展出《自由中國號帆船模型》為紀念1955年6位船員冒險犯難、橫渡太平洋的精神。

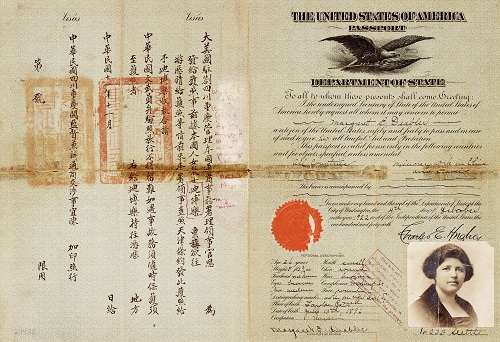

圖 /史博館《非.常文物》展出《自由中國號帆船模型》為紀念1955年6位船員冒險犯難、橫渡太平洋的精神。 圖 /史博館《非.常文物》展出《繆塞夫人來中國護照》,可窺見抗戰前受不平等條約保護的外國人在華的優越地位,是具有價值的史料。

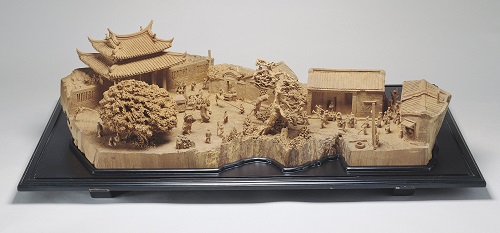

圖 /史博館《非.常文物》展出《繆塞夫人來中國護照》,可窺見抗戰前受不平等條約保護的外國人在華的優越地位,是具有價值的史料。 圖 /史博館《非.常文物》展出木雕工藝師黃國書《鹿港暗訪》

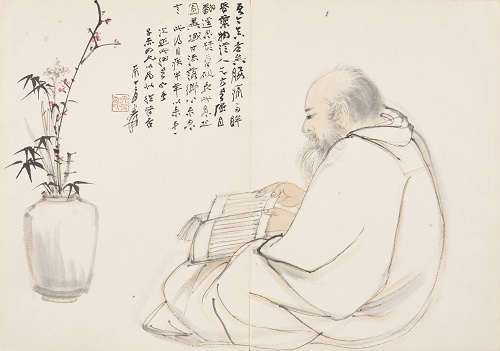

圖 /史博館《非.常文物》展出木雕工藝師黃國書《鹿港暗訪》 圖 /史博館《非.常文物》展出張大千自畫像《以寫我憂》,繪寫畫家的身影與心境

圖 /史博館《非.常文物》展出張大千自畫像《以寫我憂》,繪寫畫家的身影與心境 圖 /史博館《非.常文物》展出亞洲鐵人楊傳廣《十項運動紀念牌》,見證體壇在國際舞臺上最早的「臺灣之光」

圖 /史博館《非.常文物》展出亞洲鐵人楊傳廣《十項運動紀念牌》,見證體壇在國際舞臺上最早的「臺灣之光」【非.常文物:你可能不知道的史博典藏】特展

地點:國立歷史博物館1樓展廳時間:即日起至114年11月9日 每週二至週日10:00~18:00(逢國定假日或活動則另行公告)。

熱門新聞

最新新聞

- 綜合新聞-01-05- 一問就懂、用說的就能找課 新北學習地圖網AI客

- 綜合新聞-01-05- 新北勇奪最多「技職之光」用專業累積實力大放

- 綜合新聞-01-05- 跨向氫能新未來!北市首度推出永續新能源冬令

- 綜合新聞-01-05- 龍山STEAM中心再升級,成立運算思維培訓中心,深

- 綜合新聞-01-05- 台灣手語遠距直播共學 聾人老師巡迴授課促進學

- 綜合新聞-01-05- 用心被看見,感動在身邊 115年教育部生命教育特

- 兩岸藝文-01-05- 「藝綻光華——2025張進勇當代書畫藝術學會聯展

- 社會新聞-01-04- 華視《人物大特寫》打造高信任人物平台 企業品

- 綜合新聞-01-02- 育達觀光科第十一屆畢業成果展 「我在育達很

- 綜合新聞-01-02- 平等國小校犬領軍元旦傳愛 地瓜幸運餅乾暖心花

華視《人物大特寫

華視《人物大特寫 元旦路跑 喬治鐵人

元旦路跑 喬治鐵人 「第三屆中正紀念

「第三屆中正紀念 乙未抗日一三○年

乙未抗日一三○年 非比電視台華麗啟

非比電視台華麗啟 張炳煌書法暨e筆

張炳煌書法暨e筆 台北榮總乳房醫學中心主任黃其晟:

台北榮總乳房醫學中心主任黃其晟: 台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳

台北榮民總醫院高齡醫學中心主任陳 中華民國保險經紀人商業同業公會副

中華民國保險經紀人商業同業公會副 台大醫院泌尿部主任闕士傑:泌尿健

台大醫院泌尿部主任闕士傑:泌尿健 財訊雙週刊總編輯梁寶華:兩岸產業

財訊雙週刊總編輯梁寶華:兩岸產業 台北榮總外科部胸腔外科主任許瀚水

台北榮總外科部胸腔外科主任許瀚水 YouTube

YouTube