〔安齋筆談65〕「拙耕園」改名「雙城邑」的瑣記系列

(全民專欄/陳天授)16歲起,我離開台南老家開始在外求學,那是在我接受高中教育階段,我不得不學習如何孤身與同學和起來租屋,或是當學校有提供住的便搬進住在宿舍。類似這樣過日子的方式,一直要到我有了比較穩定工作與婚後的定居台北溫州街,才有機會脫離這種漂泊遷居的生涯。

2017年,在母親即將屆滿百歲的時刻,我想我應該怎樣來為母親紀念她這一非常有意義的日子。我想到我之前看過橋田壽賀子編、小林綾子主演的日劇《阿信》,讓我聯想起母親的少女時期,和當她撫養我們家9個小孩長大,有如劇中阿信少女時期背上背著小孩的情景。

我也曾讀過日本昭和時期有名作家井上靖寫的《我的母親手記》,其中描述她母親在80歲以後,不同身體狀況的生活,特別是在他母親失憶,他和家人是如何貼近來照顧罹患阿茲海默症的母親,着時讓我既萬分感動又感慨不已。

每當我思及這此時此境,我的情緒就悲痛起來,於是我決定我應該把這情節,從話語的問安轉換成文字的書寫,好讓我的思緒可以有如流水般的宣洩出來,中途雖有過哀傷的無法下筆時分,也終於在斷斷續續、一個個章節的逐步完成《我的百歲母親手記》,作為我獻給敬愛母親的百歲賀禮。

書寫《我的百歲母親手記》的過程,特別是敘述到我們小時候生長的家園,我應該要給這地方想出一個好名詞來。我想到在輔仁大學念書,主持系上圖書館學會的時候,我曾經有過創辦名為《耕書集》刊物的經驗,這時候我是不是可以考慮將這老家園命名為《拙耕園》,它對於我的不擅於農事,和手無縛雞之力的自責,是極為貼切的。於是在《我的百歲母親手記》出書的時候,我加了副書名拙耕園故事,書的全名為《我的百歲母親手記—拙耕園故事》,並於2017年6月出版。

這種自述文體的《我的百歲母親手記—拙耕園故事》出版之後,激發了我對於台南家鄉情感的連結,我的思鄉情懷更加深重了,書寫家鄉的衝動,讓我連續撰寫與出版了:2019年《台南府城文化記述》、2021年5月《時光的流轉—台南府城文化風華》、2021年8月《稻浪嘉南平原》、2022年《紀事下茄苳堡—台南府城歷史情懷》等書。

我在連續出版上述書籍的過程中,因為書籍內容都是針對我在青少年時期與台南老家生活情景的連結,但仍然未能停止我對於思鄉情懷與書寫家鄉的熱忱,所以這一系列的書寫,我將其名為〔拙耕園瑣記系列〕。

母親百歲之後的2年,她享壽102歲的離開她所摯愛的人間。俗話「山中罕見千年樹,人間少見百歲人」,但我還是會感到十分不捨,而且我對母親最感虧欠的是,我未能在她生前,將我想整修好「拙耕園」心願的完成,呈現在她老人家的眼前。

更令我感到難過的是,後來連「拙耕園」內的老家祖厝也已被拆的片瓦不留。讓人更深體會到「父母在,人生尚有來處;父母去,人生只剩歸途」。現在的「拙耕園」剩下的只是一小塊水泥地和荒草,未來我可否有重建機緣,尚未可知,只是現在我已將〔拙耕園瑣記系列〕改名〔雙城邑瑣記系列〕,來敘述與描畫我生長於台南府城與嘉義諸羅城之間的雙城邑記憶了。( 兒子與他阿公攝於老家祖厝前,照片如附)

- 地方新聞-10-09- 新北青年局Demo Day 11/6登場 12團隊競逐8萬獎金

- 地方新聞-10-09- 睽違20年再登國慶舞台 侯友宜慰勞新北騎警隊

- 地方新聞-10-09- 世界河川日新北慶湳仔溝重生 生態復甦展現城

- 地方新聞-10-09- 制墨藝師陳嘉德辭世 新北文化局持續推動保存

- 地方新聞-10-09- 富基魚市「富基石十樂」登場 萬里蟹試吃吸客

- 地方新聞-10-09- 新北雷霆掃毒行動 警犬出擊查獲逾千克大麻

- 綜合新聞-10-09- 音樂無界限 台灣絃樂團走進新北特校 用旋律傳

- 綜合新聞-10-09- 13段親師生成長故事電子書感動上線 看見新北幼

- 綜合新聞-10-09- 在 ESL 課堂裡,每個孩子都能找到自己的節奏

- 綜合新聞-10-09- 興華國術隊以武會友、以心傳情 前進崙豐共築

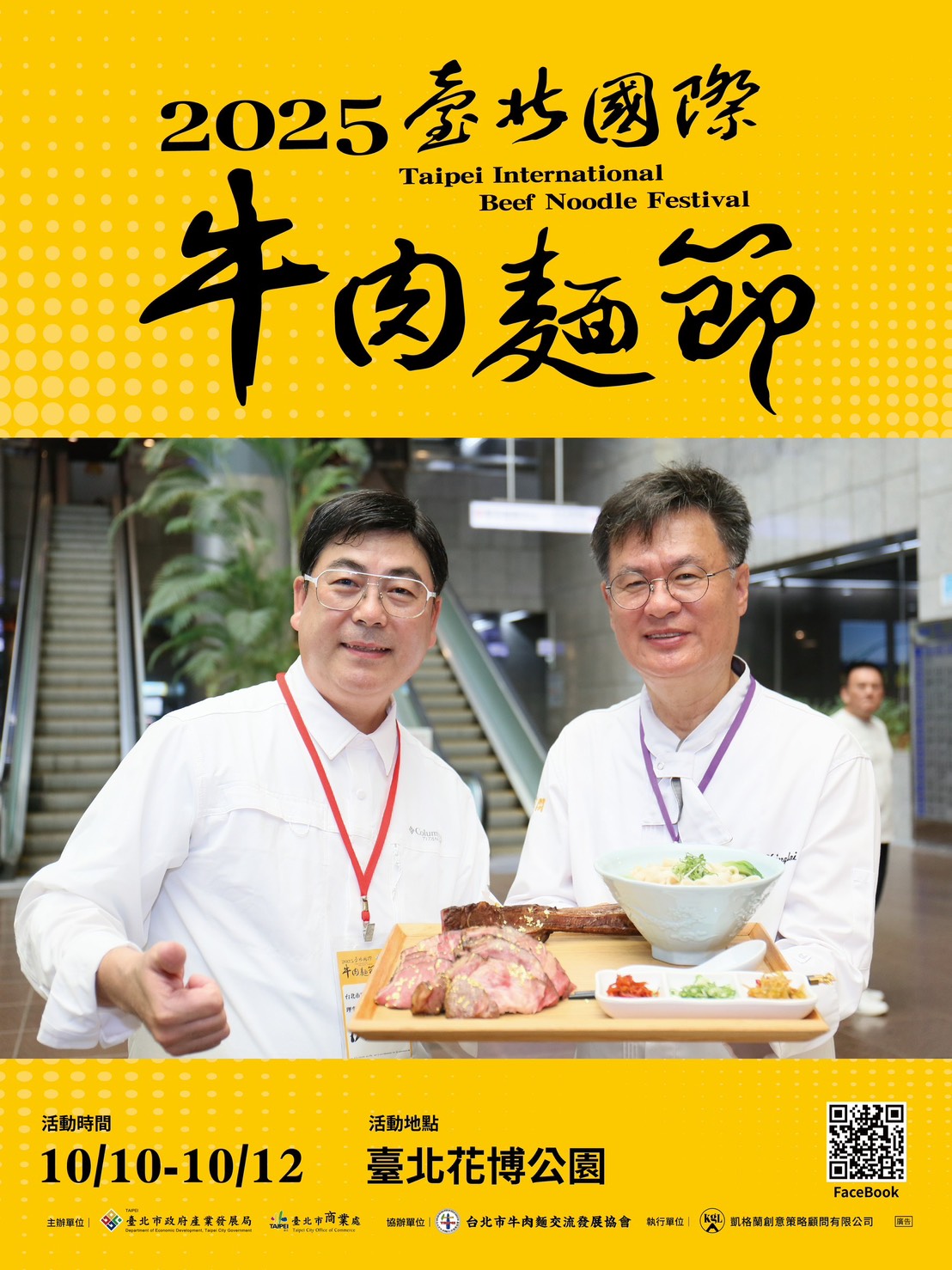

臺北國際牛肉麵節

臺北國際牛肉麵節 浴衣美人齊聚新北

浴衣美人齊聚新北 鏟子超人在校園 復

鏟子超人在校園 復 《非.常文物:你

《非.常文物:你 多納藝術華山館展

多納藝術華山館展 「歡唱滿人間」慈

「歡唱滿人間」慈 林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗 立法委員王育敏:社會福利‧福國利

立法委員王育敏:社會福利‧福國利 中華民國西藥代理商業同業公會榮譽

中華民國西藥代理商業同業公會榮譽 台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊

台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊 台北市立聯合醫院林森中醫院區院長

台北市立聯合醫院林森中醫院區院長 更生日報社長謝立德:社會新聞‧社

更生日報社長謝立德:社會新聞‧社 YouTube

YouTube