〔安齋四談25〕臺灣「以軍領警」治安史論述稿(六)

(全民專欄/陳天授)軟式威權警政現代化治安階段後期,由於受到「中壢事件」治安的衝擊,孔令晟署長特別強調,警政現代化的警民關係,和警察新型鎮暴能力的整件,尤應按完整之整建程序,積極進行,以其有備而無患。

1978年3月,第一屆國民大會第六次會議選舉蔣經國、謝東閔為第六任總統、副總統,5月20日正式就職,22日蔣經國提名孫運璿並獲立法院高票同意,擔任行政院長,正式開啟了蔣經國主政臺灣的時代。

6月,孔令晟向行政院提出〈改進警政工作方案〉,這方案包括了四十六項執行計畫,至此改革事業方向已定。對軟式威權治安造成重要影響的關鍵因素,除了是強調「臺灣意識」體制外改革運動所引發「中壢事件」的挑戰之外。1978年12月16日,特別是受到美國與中共建交的衝擊,總統發布緊急處分令,致使原訂於12月23日,舉行中央民意代表的選舉被迫延期。

在這場選舉活動中,「黨外」作為反對勢力的角色,卻有進一步集結成形的時機。具體而言,他們組織了「臺灣黨外人士助選團」,展開全國競選活動。1979年12月10日,終於爆發「高雄事件」或稱「美麗島事件」的激烈抗爭。

這是繼「二二八事件」以來,臺灣發生另一嚴重的治安事件,直接衝撞國民黨的威權體制。然而,「美麗島事件」的發生,政府並沒有停止臺灣實施地方自治選舉的腳步,反而加速推動臺灣政治民主化與經濟自由化。

政府以修正《動員戡亂時期臨時條款》的方式,擴大選舉名額,容納更多政治精英參與中央決策,冀圖減低國內逐漸升高對於政治民主化的呼聲。同時,為了彰顯政府推動政治民主化的決心,政府在審理「美麗島事件」上更是採取公開方式的開明作法,也突顯警察在治安事件上以打擊犯罪、維持秩序的執行法律角色,亟欲避開戡亂戒嚴的「以軍領警」色彩。

1982年4月,退伍老兵李師科蒙面搶劫土地銀行,是臺灣第一宗治安史上的銀行金融搶案,破案後李師科被依《懲治盜匪條例》判處死刑,也因此案被誤抓的王迎先成了陪葬冤魂,社會警覺維護人權的重要性,立法院火速通過《刑事訴訟法》的27條修正案,被告得隨時選任辯護律師,俗稱「王迎先條款」。但是,這時「黨外」的運動並沒有因為「美麗島事件」重要幹部被逮捕而趨式微,反而因新崛起的領導者而激進化。

1983年,增額立委選舉時組織的「黨外選舉後援會」,在選舉後,更組成「黨外公共政策研究會」。1986年1月,明白表示將在各地設置地方支部,這堪稱是實質的組黨宣言。1984年3月,蔣經國、李登輝的當選中華民國第七任總統、副總統,臺灣政治民主化的腳步又向前跨了一大步。

1984年10月,發生「江南案」後,臺灣警察機關發動大規模掃蕩黑道幫派的「一清專案」行動,同時美方指涉有情治人員介入其中,政府亦對情治人員的涉案表示非常震驚,並免除汪希苓國防部情報局局長的職務。接著情報單位改組,改名後的國防部軍事情報局只負責蒐集軍事情報,禁止在美國從事任何秘密工作,國家安全局集中力量從事情報蒐集、分析及反情報工作,不搞秘密行動,經過一段時間之後,汪敬熙調離國家安全局局長。

1985年,政府先後通過修正《警械使用條例》、《槍砲彈藥刀械管制條例》,和《動員戡亂時期檢肅流氓條例》等相關法規,凸顯政府在維護治安及保障人權方面,皆具積極的意義與作用。

惟當時實施《違警罰法》,警察仍屬擁有極大權限的機關,其不僅擁有法規制定權,如頒布一些職權命令,且依據《違警罰法》,掌理警察司法裁判權。警察行政權之範圍,仍擁有一些衛生、消防、工商、安全以及風俗等警察之事務。此種警察權,包括行政、立法以及司法裁判權等,非常類似「警察政治」國家的警察權。

1986年9月28日,政府對於參與組織成立「民主進步黨」的「黨外人士」,乃採取以溝通協調的包容方式處理。1987年7月,公佈《動員戡亂時期國家安全法》的解除戒嚴,與11月的開放大陸探親,緊接著1988年1月1日的解除黨禁、報禁,其對國民黨的權力結構已產生很大的變化。

威權體制的調整策略,尤其是在蔣經國1988年1月13日過世的前一年,其對外宣稱自己是「中國人」也是「臺灣人」,中華民國逐漸走向「臺灣化」與民主化的權力結構演變,凸顯標榜「自由中國」的國家發展主軸,逐漸轉型為發展「經濟臺灣」的總體目標。

1988年1月13日,李登輝繼任總統,和7月7日,在中國國民黨第十三次全國代表大會當選黨主席,彰顯「中國意識」和「臺灣意識」交織形成的主體意識,軟式威權警政現代化治安階段後期的發展進入一個新階段。

- 地方新聞-10-23- 2025新北歡樂耶誕城11月14日開城 馬戲主題攜手

- 地方新聞-10-23- 回收寶特瓶變時尚鞋 新北輔導傳產轉型有成

- 地方新聞-10-23- 防堵非洲豬瘟疫情 新北清查養豬場廚餘改送焚化

- 地方新聞-10-23- 風神颱風共伴效應襲新北 新北抽水站三天排水

- 地方新聞-10-23- 新北普發4.6萬元? 民進黨團推動自治條例獲程

- 地方新聞-10-23- 非洲豬瘟警戒升高 新北民進黨團要求市府專案

- 地方新聞-10-23- 114 年度「愛學網系列競賽活動頒獎典禮」線上隆

- 綜合新聞-10-23- 教育部115年3月台灣台語認證考試即日起開始報名

- 綜合新聞-10-23- 稻江護家榮獲台北市第26屆教育專業創新與行動研

- 綜合新聞-10-23- 「秋天到了~南門小農夫到三芝『茭』朋友」親

史博館「融景.造

史博館「融景.造 榮獲2025「亞太50大

榮獲2025「亞太50大 探究客家歷史,一

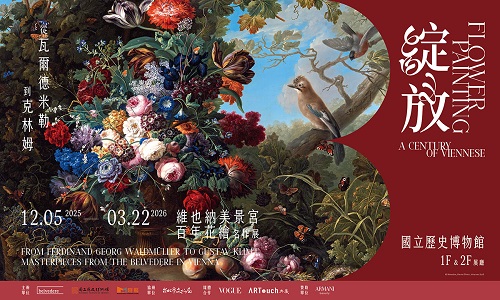

探究客家歷史,一 橫跨兩世紀花卉藝

橫跨兩世紀花卉藝 2025年度旅展熱情吶

2025年度旅展熱情吶 2025台北溫泉季10/

2025台北溫泉季10/ 新店耕莘醫院內科部主任裴馰:三高

新店耕莘醫院內科部主任裴馰:三高 萬寶週刊社長朱成志:投資資訊‧社

萬寶週刊社長朱成志:投資資訊‧社 林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗 立法委員王育敏:社會福利‧福國利

立法委員王育敏:社會福利‧福國利 中華民國西藥代理商業同業公會榮譽

中華民國西藥代理商業同業公會榮譽 台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊

台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊 YouTube

YouTube