〔安齋四談24〕臺灣「以軍領警」治安史論述稿(五)

(全民專欄/陳天授)戒嚴後期軟式威權警政現代化治安階段(1972-1987)。對比硬式威權治安議題的弱化為軟式威權型治安的跡象,可以回溯1965年陳誠去世,行政院長嚴家淦派蔣經國出任國防部長;1969年6月,擔任行政院副院長時已悄然進行;到了1972年5月,蔣經國出任行政院長,國民黨的權力結構核心已逐漸轉移到蔣經國所掌控的單位上,所謂「接班人」態勢已隱約浮出檯面。

1968年,柏楊(本名郭衣洞)因漫畫內容恰巧是大力水手與其小兒子海上落難,飄到小島,於是就發展到角逐誰統治的問題,大力水手就允諾兒子繼承。這涉及到敏感的「接班」問題,震怒了有關當局,柏楊曾因「以影射方式,攻訐政府,侮辱元首,動搖國本」入獄,關了九年多。

軟式威權警政現代化治安階段前期。蔣經國在面對臺灣長期以來內部一直存在國家認同與族群意識的挑戰,凸顯訴求「臺灣獨立」的抗爭治安事件,與臺灣威權體制民主化運動的形影相隨。蔣經國深刻體會和了解到中國國民黨與中華民國政府「本土化」的迫切性與重要性。

蔣經國組閣,遂以強化內部正統性彌補涉外正統性的缺損,透過擴大延攬臺籍精英參與黨中央、中央政府機關及國會決策的權力運作,藉由組閣時機即大幅增加本省閣員的比率,由臺籍人士出任重要政治性職務,如行政院副院長、內政部長、交通部長,以及臺灣省主席和臺北市長都由臺籍人士出任。

1972年12月,辦理自由地區增額中央民意代表選舉,以充實中央民意代表機構,並且審慎、小心的培養與控制溫和在野勢力的成長。由於選舉結果,縱使國民黨候選人全部落選,都不至於影響國會的權力結構。這樣的選舉,仍然被日本學者若林正丈批評,與其說民主選舉,不如說「威權主義的選舉」。

1974年5月,蔣介石於過世時,總統職務雖由副總統嚴家淦依《憲法》繼任,但國民黨總裁一職,則在當月28日所召開的國民黨中央臨時全體會議決議,保留黨章「總裁」一章,另推舉蔣經國為中央委員會主席兼中央常務委員會主席,蔣經國乃正式成為國民黨黨主席。

威權型政體所面對一連串的政治性治安議題的挑戰。1970年代初,釣魚島爭議和中華民國退出聯合國的遊行事件,凸顯改革運動已普遍從省籍權力分配、社會利益分配,及政經主體性等實際結構和意識型態向威權體制提出挑戰。尤其是一批年輕學者藉由《大學雜誌》的平台,延續《自由中國》、《文星雜誌》書生論政的風格,督促政府尊重人權、政治民主化、國會全面改選的改革等訴求,要求政治革新的呼聲越來越高。

1972年底,《大學雜誌》就分裂了,其中一部分被國民黨政權所吸收,一部分則透過選舉與「草根黨外」結合。1975年8月,以黃信介為發行人、康寧祥為社長、張俊宏為總編輯,創辦了《台灣政論》。這是首次以本省人為中心的政論雜誌。雖然在第五期就被禁止發行,但發行量卻高達5萬份,康寧祥也在同年底的中央增額選舉中再次當選。

我們的論述,認為這是「黨外雜誌」公開化向執政黨,和對公職人員選舉的挑戰。1977年8月16日,臺灣長老教會發表〈人權宣言〉,敦促政府面對現實,並採取有效步驟,使臺灣成為一個新而獨立的國家。11月19日,也因為地方公職人員選舉,爆發了危害社會治安的「中壢事件」。選舉的結果,更是導致臺灣地方政治權力結構的改變與重組。

- 地方新聞-10-23- 2025新北歡樂耶誕城11月14日開城 馬戲主題攜手

- 地方新聞-10-23- 回收寶特瓶變時尚鞋 新北輔導傳產轉型有成

- 地方新聞-10-23- 防堵非洲豬瘟疫情 新北清查養豬場廚餘改送焚化

- 地方新聞-10-23- 風神颱風共伴效應襲新北 新北抽水站三天排水

- 地方新聞-10-23- 新北普發4.6萬元? 民進黨團推動自治條例獲程

- 地方新聞-10-23- 非洲豬瘟警戒升高 新北民進黨團要求市府專案

- 地方新聞-10-23- 114 年度「愛學網系列競賽活動頒獎典禮」線上隆

- 綜合新聞-10-23- 教育部115年3月台灣台語認證考試即日起開始報名

- 綜合新聞-10-23- 稻江護家榮獲台北市第26屆教育專業創新與行動研

- 綜合新聞-10-23- 「秋天到了~南門小農夫到三芝『茭』朋友」親

史博館「融景.造

史博館「融景.造 榮獲2025「亞太50大

榮獲2025「亞太50大 探究客家歷史,一

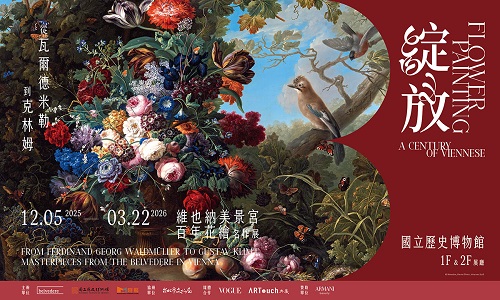

探究客家歷史,一 橫跨兩世紀花卉藝

橫跨兩世紀花卉藝 2025年度旅展熱情吶

2025年度旅展熱情吶 2025台北溫泉季10/

2025台北溫泉季10/ 新店耕莘醫院內科部主任裴馰:三高

新店耕莘醫院內科部主任裴馰:三高 萬寶週刊社長朱成志:投資資訊‧社

萬寶週刊社長朱成志:投資資訊‧社 林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗 立法委員王育敏:社會福利‧福國利

立法委員王育敏:社會福利‧福國利 中華民國西藥代理商業同業公會榮譽

中華民國西藥代理商業同業公會榮譽 台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊

台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊 YouTube

YouTube