《溫州街瑣記39》蔣院長時代組閣的有感

(全民專欄/陳天授)蔣經國在中華民國退出聯合國的第二年,也就是1972年6月1日組閣,蔣經國開始啟用的青年才俊和本省籍菁英,台灣正式進入蔣經國可以充分揮灑自如的「蔣院長時代」,亦符合冷戰時期美國老大哥對台灣局勢發展的期待。

「蔣院長時代」的首次組閣,在這次發布閣員的名單中,本省台籍人士就包括了:徐慶鐘副院長,林金生內政部長,高玉樹交通部長;謝東閔任台灣省主席,張豐緒任台北市長,還有李登輝、連震東、李連春等三人為政務委員。凸顯「蔣院長時代」開始「植根本土」政策,逐漸走向蔣經國內心思考未來要讓台灣人主導台灣發展的布局。

在上述閣員名單中,我關注政務委員的李登輝、連震東、李連春,其中又以李連春最引起我的好奇。他與我是小同鄉,我們同是來自嘉南平原,也就是當今台灣最大穀倉,台南市後壁區的「莊稼人」。

我閱讀林孝庭出版的《蔣經國的台灣時代:中華民國與冷戰下的台灣》,其書中引用《蔣經國日記》〈1941年2月21日〉的自記:「近來贛州市面米價上漲,推其原因無非是政治之紛亂以及米商之從中圖利,所謂米荒,皆是人為。上午電話通知吉安縣府,請其協助購米,並請熊〔式輝〕主席命令吉安、吉水等處不得強扣米商。因為此事,我坐立不安,總是想去解決此種難題。」

這段涉及贛州米價上漲糧食問題所引發的政治經濟事件,讓當時擔任贛南行政專員的蔣經國坐立難安。我們對照兩蔣到了台灣之後,會如此重視糧食問題,破格取用對台灣糧食問題有研究的專家李連春,分別擔任糧食局長和政務委員。

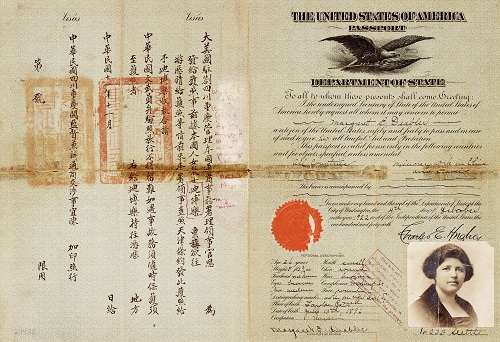

檢視李連春的生平略述,他在日治大正9年(1920)畢業於台南後壁菁寮公學校,曾於白河公學校擔任工友。赴日留學畢業後曾服務於總督府米穀局。台灣光復後曾奉派擔任台灣省糧食局局長。1949年政府遷台,大量人口移入台灣,糧食供應緊張,李連春制訂第一次糧食增產五年計畫;1970年蔣經國擔任行政院長任內獲聘為行政院政務委員。

李連春主持台灣糧政長達二十四年,為台灣早期糧政的主要奠基者,不僅規劃農業整治增產方案,並落實執行糧食的管制政策。贏得「牛車上不倒翁」的美稱。

李連春是否具國民黨籍背景,但我想這並不是很重要,以他農糧專業的技術官僚,除了受到老蔣總統的重要之外,尤其符合蔣院長時代的重用本省籍人士和技術官僚背景的兩大要件。

我在拙作《台南府城文化記述》有篇〈後壁鄉誌補遺〉,係針對鄉公所編《後壁鄉誌》只列林榮賢和黃崑虎等二位工商界名士,似嫌有所不足。在對國家社會有重大貢獻者,應該多多增列如李連春等人士。

- 產業新聞-10-03- 航港局籲請船東儘速完成P&I投保, 10月15日起未投

- 地方新聞-10-03- 企業家為母圓夢捐贈救護車 提升新北八里區救

- 地方新聞-10-03- 批新北失智照護制度缺口 議員顏蔚慈籲整合長

- 地方新聞-10-03- 新北疏散撤離缺橫向聯繫引質疑 議員陳乃瑜要

- 綜合新聞-10-03- 國教署每年逾3億預算 協助22縣市國中小學提升教

- 綜合新聞-10-03- 特教教師新血報到 國教署辦資源班初任教師研習

- 綜合新聞-10-03- 協作平台7年成果再升級 新北市攜手慧治協會啟動

- 綜合新聞-10-03- 北大高中二期啟動 7.2億打造校園與社區共榮新地

- 綜合新聞-10-03- 北市智慧電動車技術中心揭牌 全國唯一汽機車

- 綜合新聞-10-03- 建成國中神人學長回來啦!國際紙雕藝術家鍾凱

浴衣美人齊聚新北

浴衣美人齊聚新北 鏟子超人在校園 復

鏟子超人在校園 復 《非.常文物:你

《非.常文物:你 多納藝術華山館展

多納藝術華山館展 「歡唱滿人間」慈

「歡唱滿人間」慈 史博館「文物默默

史博館「文物默默 立法委員王育敏:社會福利‧福國利

立法委員王育敏:社會福利‧福國利 中華民國西藥代理商業同業公會榮譽

中華民國西藥代理商業同業公會榮譽 台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊

台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊 台北市立聯合醫院林森中醫院區院長

台北市立聯合醫院林森中醫院區院長 更生日報社長謝立德:社會新聞‧社

更生日報社長謝立德:社會新聞‧社 花蓮慈濟醫院院長林欣榮:再生醫療

花蓮慈濟醫院院長林欣榮:再生醫療 YouTube

YouTube