〔安齋筆談49〕綜論戒嚴時期中華民國文藝政策(十七)

(全民專欄/陳天授)1987年7月15日,政府宣布解嚴。1988年1月,蔣經國過世,也正式宣告蔣介石、蔣經國父子在台灣實施戒嚴體制時期的結束,亦是所謂「兩蔣時代」威權統治的終止,進入了李登輝總統主政的階段。

1990年代,開啟了李登輝時代,特別是在提出「特殊國與國關係」的「兩國論」之後,更是加速了台灣「本土化」政策的發展與深化,並從「兩蔣」時代戒嚴體制時期倡導的「反共文藝」,和「戰鬥文學」政策,轉而實施曾任文化建設委員會主任委員陳其南所提出的「社區總體營造」方案,更加凸顯了強調「台灣意識」的地方性思維。

1991年10月,當號稱台灣第一個本土政黨的「民主進步黨」,即在通過的黨綱中明確寫入「建立主權獨立自主的台灣共和國暨制定新憲法,應交由台灣人以公民投票方式選擇決定」的「台灣前途決議文」。2000年5月,民進黨的取得執政權之後,更積極主張「台灣主體性」的文化意識形態思維,以取代國民黨執政之前所實施的「再中國化」與「本土化」的文藝政策時代。

回溯百年來,台灣文學從日治時期殖民體制,和戰後國府戒嚴體制的管制下,歷經艱辛的過程,到了1987年解嚴之後的解放出來,台灣文學除了表現在「人權文學」、「環保公害文學」、「女性文學」之外,也凸顯在如宋澤萊在其大作《台灣文學三百年》中的指出:

從八O年代、九O年代一直延續到二十一世紀,政治和社會的譴責文學的風氣非常高張,產生了多不勝數的作家。林雙不、王定國、林文義、吳錦發、吳晟、陳芳明、王世勛、廖莫白、劉克襄、苦苓、李勤岸、林央敏、向陽、李敏勇、陳炯明、李魁賢、李昂、洪素麗、呂秀蓮、施明正、陳雷、黃樹根、胡長松、陳金順、林沉默等等,如果再把七O年代專寫教育界、漁業黑暗面的王拓及描寫工廠工人遭到剝削實況的楊青矗也包括進來的話,隊伍就更加龐大,他們的作品形成了一個鋪天蓋地的巨網,籠罩半個文壇,作家群涵蓋了北京語和台語的陣營,大半都是戰後出生。(前衛,2018年3月,頁400,照片如附)。

- 兩岸藝文-10-15- 「Piak!叮咚匡」特展尋訪北管 板橋百年軒社十月

- 名人演講-10-15- 萬寶週刊社長朱成志:投資資訊‧社會進步

- 產業新聞-10-15- 新北商人節表揚16家優良商號 侯友宜頒獎肯定企

- 社會新聞-10-15- 新北清潔隊員節送大禮 侯友宜允增227名隊員、

- 政治經濟-10-15- 淡海安坑輕軌邁向智慧捷運 AI自動派梯系統啟用

- 綜合新聞-10-15- 專業陪伴與協助 幼兒園支持輔導的實踐與成長

- 產業新聞-10-15- 鶯歌嘉年華10月登場 百家店家聯手推同慶氛圍

- 地方新聞-10-15- 當學習遇見海洋・讓語言與世界接軌 泰北國際雙

- 綜合新聞-10-15- 大安高工辦理114學年度國際教育交流

- 課程活動-10-15- 洪鈞培文教基金會《51》系列第十場公益講座資訊

2025台北溫泉季10/

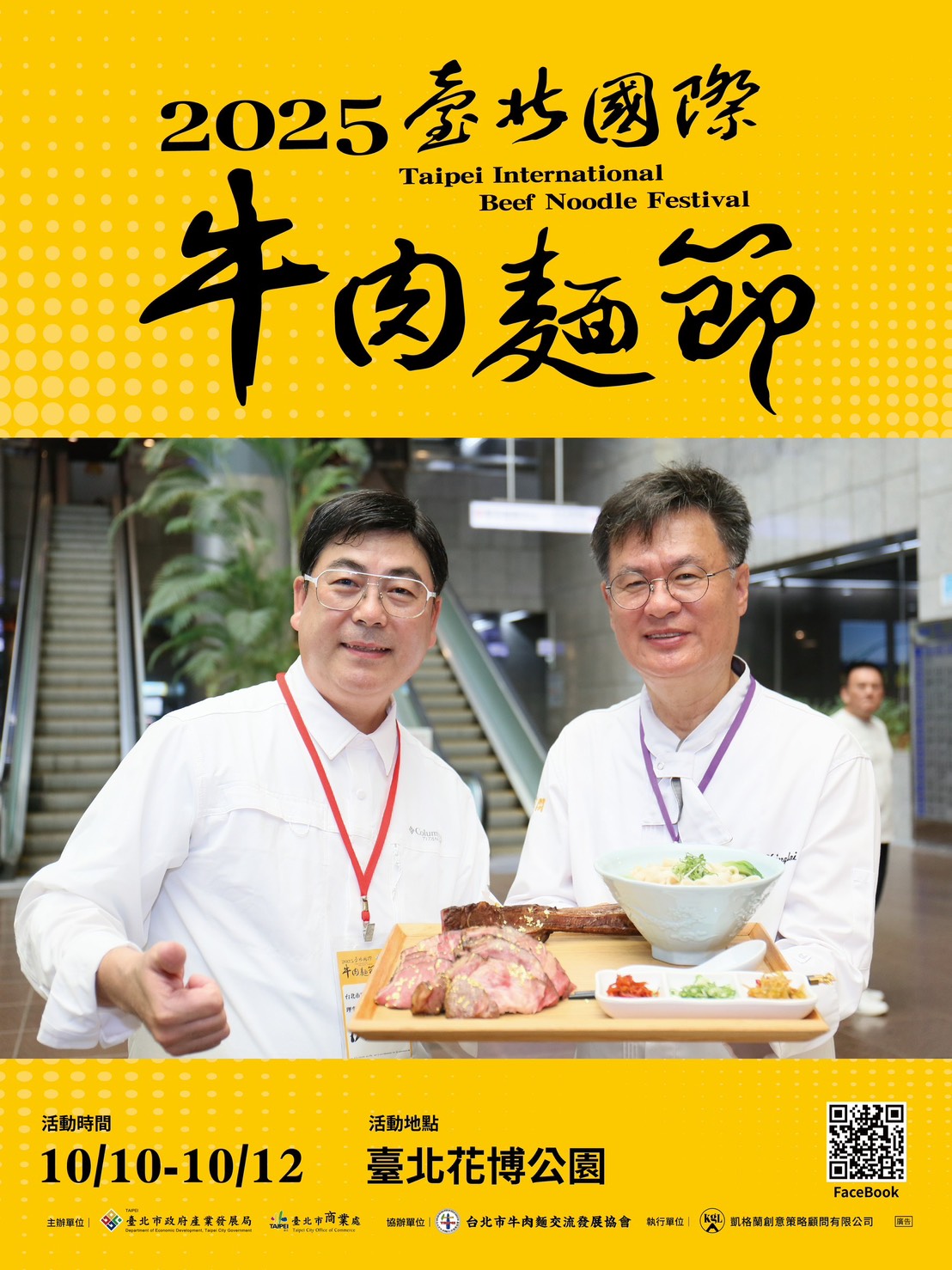

2025台北溫泉季10/ 2025台北國際牛肉麵

2025台北國際牛肉麵 臺北國際牛肉麵節

臺北國際牛肉麵節 浴衣美人齊聚新北

浴衣美人齊聚新北 鏟子超人在校園 復

鏟子超人在校園 復 《非.常文物:你

《非.常文物:你 萬寶週刊社長朱成志:投資資訊‧社

萬寶週刊社長朱成志:投資資訊‧社 林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗 立法委員王育敏:社會福利‧福國利

立法委員王育敏:社會福利‧福國利 中華民國西藥代理商業同業公會榮譽

中華民國西藥代理商業同業公會榮譽 台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊

台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊 台北市立聯合醫院林森中醫院區院長

台北市立聯合醫院林森中醫院區院長 YouTube

YouTube