〔安齋筆談52〕試探胡適余英時的文化資源創新轉化

(全民專欄/陳天授)從文化創意產業建構起的新思維,無疑地透過文化資源創新轉化功能所凸顯資源分享的平台,已成為當前產業界新興的文化創意產業。我們從判別文化商品生產的相關概念,透過使用價值(use value)與交換價值(exchange value)來區別文化藝術與文化創意產業的差異,如下表:

根據上表,或許我們在觀察文化商品生產相關概念,將「使用價值」定位是偏傳統或靜態的;而將「交換價值」是偏現代或動態的。例如我們將傳統所概稱的「文化事業」,現在我們則可將其稱之為「文化產業」,更加凸顯文化產業具有的意義、美感表現,和產業運作的三個面向。

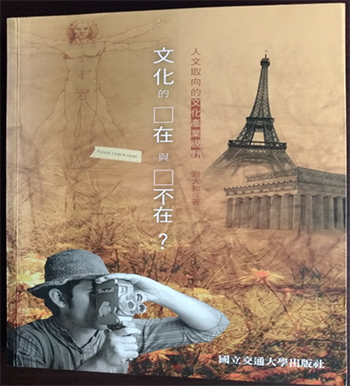

基於文化資源創新轉化與再生的平台思維,將「文化事業」的推向「文化產業」,可以為文學藝術創作的再創新機與發展,我特別思考如何將當代台灣著名學人的論文和著作重新審視,來結合產業行銷的概念,將不景氣已經多年的文化出版界開闢一個新的市場商機。

2021年8月5日,當我在台北得知余英時先生過世的消息,我的這文化創意產業的思維,馬上又浮上我的腦際。為了整理余英時先生有關的文字,除了重讀這位學人出版的部分著作之外,我還發現了自己多年來所保存下來的剪報資料,很值得在這裡略作介紹和記述下來,提供有意研究者的參考。

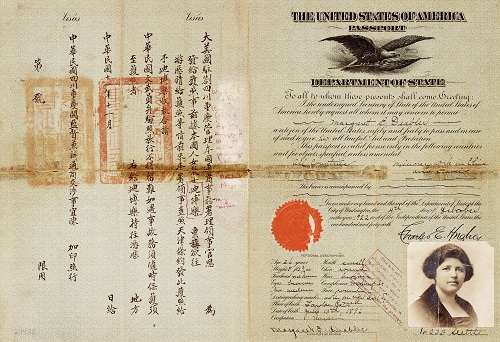

檢視我現在所保存的剪報資料和論著中,其蒐集的時間與內容,大部分是與當代中華民國歷史有關的政治或學術界,特別是戰後隨國民政府來台之後,而特別與台灣發展歷史有密切關係的重要人物。

這些的剪報資料,由於受到我個人閱讀、研究與書寫的偏好所限,只能利用圖書館學的簡單概念,針對我所蒐集資料中其刊載文字所呈現的事件經緯,來做敘述性的片段回顧。

從整理與余英時先生有關的著作和剪報資料之後,第一位讓我最容易聯想到的,而且在剪報資料篇數量上,和位居余英時的老師輩人選上,當屬胡適之先生是首選了。於是我在本專欄陸陸續續寫了〈閱讀胡適〉、〈閱讀張道藩〉、〈閱讀陳奇祿〉、〈閱讀葉公超〉,〈閱讀余英時〉等相關的文化記述,希望從文化創意產業的觀點,繼我之前撰寫《近代學人著作書目提要》的工作,再累積一點成績來。(作者現任台北城市科技大學榮譽教授)

- 地方新聞-10-09- 新北青年局Demo Day 11/6登場 12團隊競逐8萬獎金

- 地方新聞-10-09- 睽違20年再登國慶舞台 侯友宜慰勞新北騎警隊

- 地方新聞-10-09- 世界河川日新北慶湳仔溝重生 生態復甦展現城

- 地方新聞-10-09- 制墨藝師陳嘉德辭世 新北文化局持續推動保存

- 地方新聞-10-09- 富基魚市「富基石十樂」登場 萬里蟹試吃吸客

- 地方新聞-10-09- 新北雷霆掃毒行動 警犬出擊查獲逾千克大麻

- 綜合新聞-10-09- 音樂無界限 台灣絃樂團走進新北特校 用旋律傳

- 綜合新聞-10-09- 13段親師生成長故事電子書感動上線 看見新北幼

- 綜合新聞-10-09- 在 ESL 課堂裡,每個孩子都能找到自己的節奏

- 綜合新聞-10-09- 興華國術隊以武會友、以心傳情 前進崙豐共築

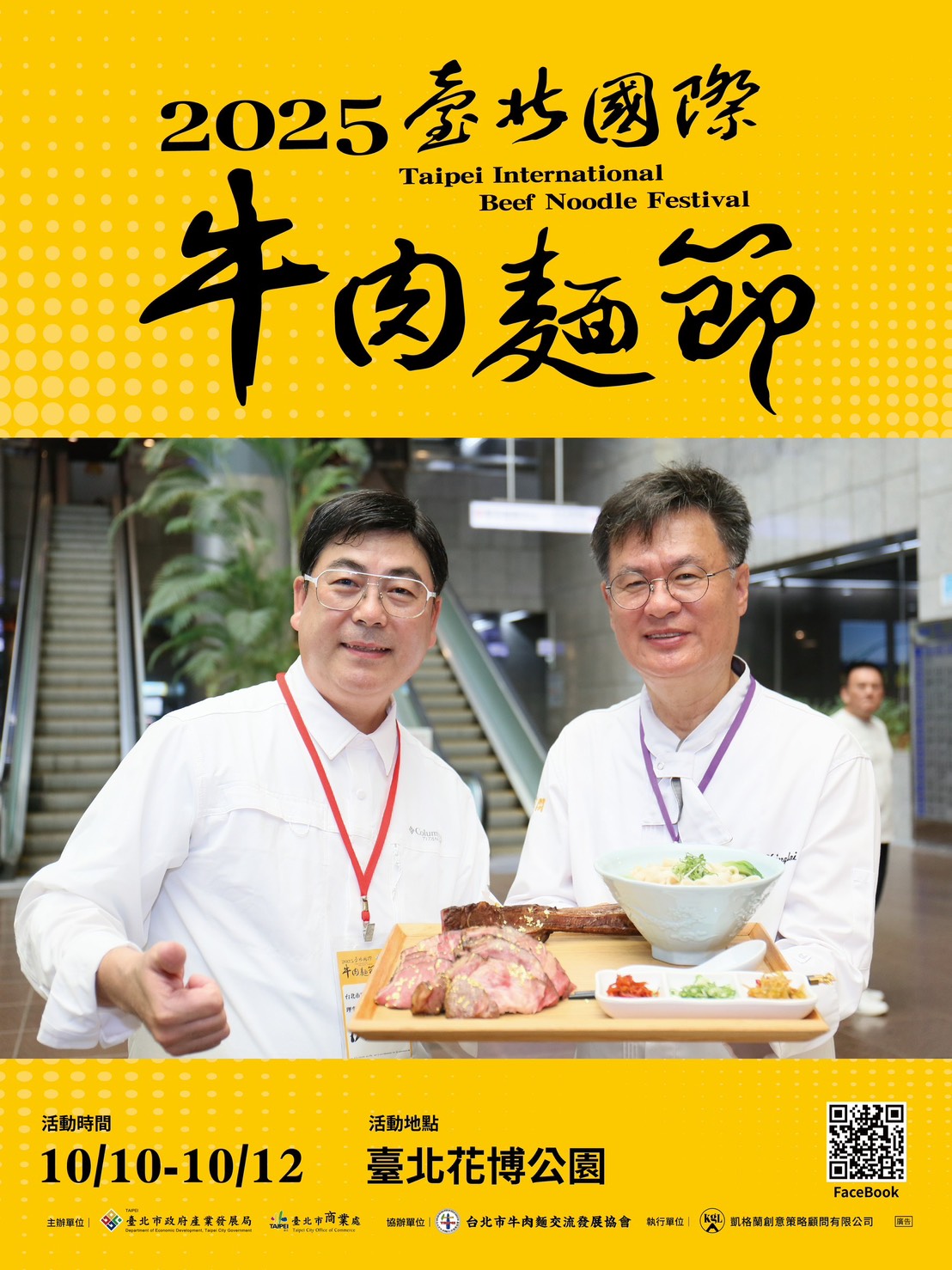

臺北國際牛肉麵節

臺北國際牛肉麵節 浴衣美人齊聚新北

浴衣美人齊聚新北 鏟子超人在校園 復

鏟子超人在校園 復 《非.常文物:你

《非.常文物:你 多納藝術華山館展

多納藝術華山館展 「歡唱滿人間」慈

「歡唱滿人間」慈 林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗 立法委員王育敏:社會福利‧福國利

立法委員王育敏:社會福利‧福國利 中華民國西藥代理商業同業公會榮譽

中華民國西藥代理商業同業公會榮譽 台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊

台大醫院內科部胃腸肝膽科主任劉俊 台北市立聯合醫院林森中醫院區院長

台北市立聯合醫院林森中醫院區院長 更生日報社長謝立德:社會新聞‧社

更生日報社長謝立德:社會新聞‧社 YouTube

YouTube